A past history only remains as memory, and the history of images that remain in memory become myths through these images. Similarly, Nam paints the fiction of a fiction if we consider this mythologized history as a fictional image. His work emphasizes precisely the fact that both the mythologized history-that only remains as image-and the essence of the force that led this history are fiction, and that our historical consciousness operates based on this fiction.

-Baikgyun Kim

Mr. Nam tricks us into believing the colors because the pictures are otherwise highly naturalistic; his grasses and clouds could have come from Millet or Constable. His method is subtler than Magritte's, which makes his juxtapositions all the more startling.

-Robert Long

그의 회화는 미디어 이데올로기 비판으로 기능한다. 비판의 근저에는 기계장치와 인간신체 사이의 간극이 있다. 물론 사진이나 영상 이미지처럼 회화 이미지 또한 조작과 왜곡, 변형의 가능성을 충분히 가지고 있다. 어떻게 보면 회화술이나 사진술 양자 모두 시각이미지의 일루전 효과라는 측면에서는 동일하거나 유사한 작동 원리를 가지고 있다. 그러나 남대웅의 예술을 이해하는 데 있어 보다 근본적인 문제의식은 사진/영상 미디어와 회화라는 미디어의 유사성과 차별성을 동시에 헤아리는 일이다.

-김준기

Mañana Mañana. El reposo caliente aún de ser. Piensa el presente guárdame para mañana mañana mañana mañana.

-César Vallejo

Painting with Chinese ink emphasizes and reveals deficiencies. Thus further completing

them as lumps of desire and making them even more imperfect. This series of works

begins with a fatal flaw of aging. It started with the fear of becoming an old body, a fear

of aging in men. Physical aging becomes dull, slower, less sensitive, and weaker, but it

indeed makes one more acutely aware of the aging of the body where the significant

difference between the actual sensation of desire and reality.

To me, the Chinese ink actualizes existence. Ink is the tool that can perfectly actualize

objects of deficiency. Ultimately, what I am trying to do is the process of making an ink

stick, and it could be considered an act of returning back to the ink stick.

@ DAEGU ART FACTORY

The exhibition installed with music of David Bowie, Pink Floyd, The Smiths, Brian Eno, and Procol Harum, a fog machine, scrapped drawings, paintings, painted and artificial trees, a Korean lion mask, and LED lights. As we journey through life, we encounter a distinct shift in our perceptions and interests, particularly towards entertainment. There comes a point where amusement parks or circuses no longer provide any joy. The once-magical castles and whimsically designed landscapes, constructed from materials far less enchanting upon closer inspection that begin to feel hollow. The rides with their predictable paths and fantastical themes like dragons or mythical creatures are no longer attractive. Instead, these elements emphasize a separation from the tangible realities of our world. This shift marks a transition from an immersive engagement with fantasy towards a state where such fantasies fail to resonate, leaving behind a craving for something more grounded and authentic.

The exhibition presents a collection of works that depict women in a manner that is

strikingly vivid yet borders on the surreal. These images of women who are caught in

various poses and expressions, meticulously staging scenes that seem to be drawn from

everyday life. However, a deeper observation reveals a sense of unease and awkwardness

that permeates these representations. It is as if the women depicted are not merely

presenting themselves as they are but are instead enacting roles that do not fully align

with their authentic selves. This discrepancy gives the impression that they are acting, not

in the conventional sense of theatrical performance, but as though their souls have been

ensnared or bewitched by an unseen force. This manipulation of their actions lends them

an eerie resemblance to the zombies seen in horror films or the cyborgs and avatars that

populate science fiction narratives—entities that operate autonomously yet lack

comprehension of the motives behind their actions.

Dewoong Nam, the artist behind these captivating works, assumes the role of a director

in this artistic endeavor. He meticulously assigns roles to each of the women he portrays,

imbuing them with a sense of disconnection that paradoxically feels like a distorted

reality. Through his masterful manipulation of imagery and theme, Nam constructs each

piece to contribute to a broader narrative, much like scenes in a film. The exhibition titled

"Modus Vivendi," offers viewers a comprehensive exploration of the diverse ways in which

these women navigate their existence. The space itself becomes a stage upon which their

lives are unfolded in a manner reminiscent of a media event or cinematic production,

inviting the audience to engage with these representations in a way that challenges their

perceptions of reality and fiction.

-Woongki Kim(director of Opsis Art)

Dewoong Nam reconstructs the summit of power under the democratic system of modern Korea—or, images of presidents—that have been presented in movies or soap operas. As such, his work establishes the abstract power of authority as fiction, and inverts this fiction to utilize it as a mechanism that conveys truth. Setting up an inversion of fiction—the fiction of a fiction—as a type of constitution of reality must also create another semiotic matrix. Thus, for this type of set-up to carry effective meaning in this case, we must first clarify the process through which Nam’s fictional images undergo and how they are able to establish a sense of reality.

-Baikgyun Kimm(professor of Jungang University)

@ OPSIS ART

Dewoong Nam focuses on the figure of the First Lady within the diplomatic photo

collections of a former president. What captures his attention is the story about a woman

in the position of the president's wife, caught in a specific situation. It's the ceremonial

poses and expressions of the First Lady, existing beside the absolute power of the

presidency, and her compulsion to maintain elegance. Nam’s quest to decipher the

psychology embedded within these complex circumstances is contained in several of his

sketches.

Within the relationship of Roh Tae woo and Kim Ok sook, there lies a power dynamic that

transcends a simple marital connection. Nam's gaze focuses beyond the individuals to the

power relations that envelop them. Furthermore, what he uncover in this series is the

principle of rituals. By examining the stance a woman takes within these strict rituals, he

reveals how the system structures individuals. Through meticulous and analytical works,

he interprets certain situational contexts how the First Lady poses, what atmosphere she

conveys, and how she is being photographed and edited as a social being. By transferring

these observations to canvas, he enables the audience to gain a critical distance from the

unilateral storytelling of the media, prompting them to reflect upon it.

-Joonki Kim(director of Gwangju Museum of Art)

Dewoong Nam paints ghosts. He paints the traces of people who do not exist in everyday

life but can be seen with the aid of certain tools. At first glance, it may seem like he

paints famous male actors, but actually, he captures the roles these men have portrayed

in movies. Thus, the individuals on his canvas are not people of our world, they exist

within the realm of movies. Despite the fact that these characters in the movie may carry

the original image of the actor, in essence, the actor is the shell of the character

portrayed in his painting.

Although the image is a shadow or an imprint left of electricity or light in reality, we

perceive as the actual person captured in it. To those who do not know the person

photographed, the familiar image becomes regarded as the reality, while the actual

person is considered the shell or an extra of the image. In the extreme case of movie star,

the image itself becomes entirely independent from the actual person, and the actual

person parasitize the image. The actual content(index) of the image is concealed, and only

the icon as the movie star floats on his canvas.

Eventually, his depiction of ghosts within the monitor ultimately illustrates desires named

temptation. When I carefully observed his works, I was unwittingly stirred and becomes

exhilarated.

-Jiwoong Shin(art critic)

Truth AND Desire

<Jim>, <애국>, <Untitled>에서 남성들은 온전한 얼굴로 드러나지 않거나 혹은 뒷부분만을 보여주는 존재이다. 그러나 여성들은 유혹하는 존재이거나 자신을 적극적으로 드러내는 존재로 제시된다. 성인 영화에서 채취한 이미지인 <Mask>, <Pink Nose>, <Breezed>, <Big Sleep> 같은 작품은 남성에 의해 지배당하는 이미지로서의 여성으로 설정되어 있지만 오히려 대중매체를 통해 드러나는 이미지라는 본래의 상황에서 본다면 이미지에 의한 역전이 일어난다. 즉 1960년대 이후의 팝아트가 적극적으로 보여주기 시작하는 매체를 통해 드러나는 이미지의 재현이라는 차원에서 본다면 남성과 여성의 지배와 피지배의 관계는 역전되어 버린다.이런 상황들이 관음증(Voyeurism)적인 맹목성을 자극함으로써 대중매체적인 지배를 표현한 <Le Dejeuner>과 <Artist's hand> 같은 작품들을 통해 좀 더 구체적으로 강조되고 있고 그리고 작가는 이런 상황들을 현대사회의 아이콘에 대한 문제로 진행시켜 왔다. 사실 아이콘의 문제는 단순히 어떤 이미지가 어떤 상징적 의미를 갖는다는 것이라기 보다는, 그 아이콘이 만들어지는 사회적 원인이 현재 우리가 살아가는 사회에서 받아들여지거나 제시되고 있는 시대적 요청의 문제들과 맞물려 있다는 것이고, 그리하여 그런 아이콘들의 집합이 하나의 기능적인 시스템의 표상들이 된다는 것과 관련된 문제로 변화하는 것이다.

-정용도

2006, color

Aspect Ratio: 4:3

Running time: 7 min 53

Language: Korean

Subtitle: English

This film is about a man and a woman play the roles of husband and wife, carting for a baby doll on the seashore in a governmental restricted area. She, the role of wife with carting an baby doll, serve dinner made of dirt and grasses for the role of husband who coming home from work, even though it’s day time. But the role of husband gets a scolding for his fault when he was helping her cooking because of ignorance of household. After all, she let him buy some foods. But she gives him not money but small rocks.

Sokupnori means role playing which children imitate cooking or household with toy kitchenware.

프로젝트 비재는 공공성을 기반으로 한 문화전반적인 예술활동을 제공함으로써 지역 공동체의 문화향유 기회의 확장과 향상에 기여함을 목적으로 한다.

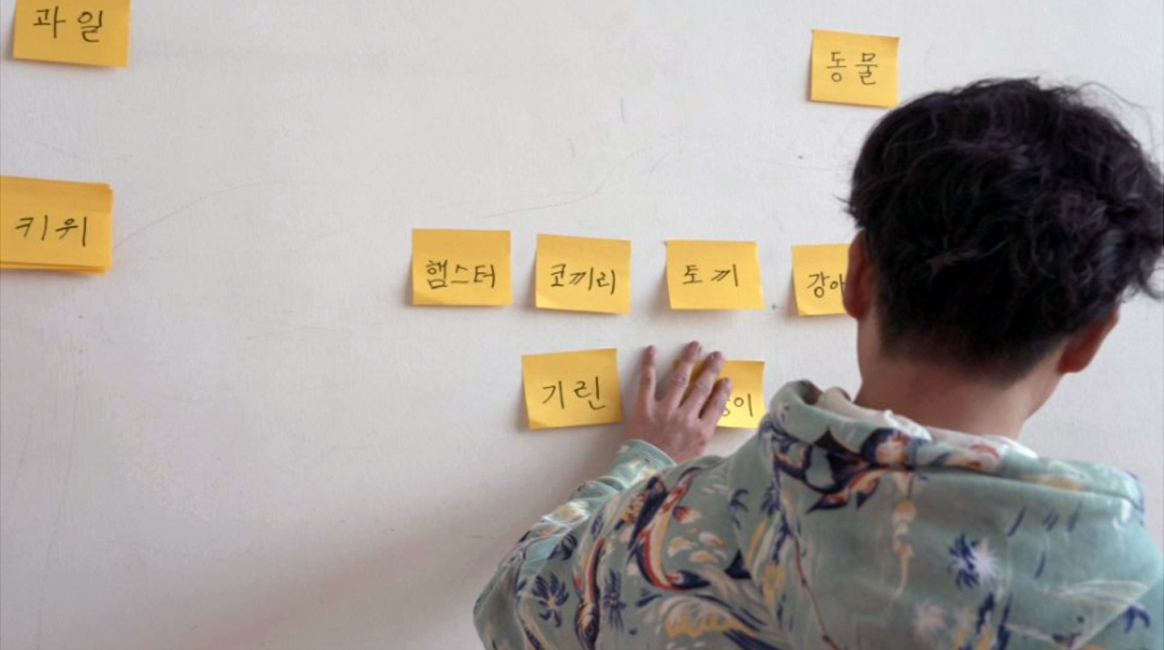

어린이들을 위한 현대미술 교육 프로그램

현대미술작가(마리나 아브라모비치, 요코 오노, 존 케이지 등)들의 작품들에서 발췌된 즉흥연기, 음악, 퍼포먼스, 드로잉등을 기반으로 개발된 프로그램으로써, 자신이 의식적으로 알고 있었던 것들 또는 무의식적으로 습관화되어 가지고 있었던 것들을 성찰하고 반성하는 기회를 가짐으로써 자신만의 새로운 표현 방법을 스스로 찾아가게끔 유도하여 친구들과 부모와 함께 소통하고 경험을 나눔으로써 사회 공동체와 개개인의 가치관에 대한 올바른 방향을 제시한다.

장애인들을 위한 현대미술 교육 프로그램 개발

장애인들이 가지고 있는 Disability가 사회 시스템에 의한 Disability로 간주되어 있는 것을 Ability로 환원하여 그들이 표현하고자 하는 것들을 확장시켜려 하는 프로그램을 개발한다. 시각 장애인을 대상으로 후각, 미각, 청각을 이용한 블라인드 드로잉, 청각 장애인을 대상으로 시각, 후각, 미각을 이용한 노래부르기, 신체 장애인을 대상으로 불완전한 동작을 통한 연기와 무용등을 개발하고 있다.

© DAEGU ART FACTORY